SALAM ,

l'interwiew du ministre des langes nationales

MICRO OUVERT…Mamadou Makalou, ministre des Langues nationales et de la Francophonie : «Il faut que la Rts soit équitable»

De passage à Paris, le ministre des Langues nationales de la Francophonie, Mamadou Makalou a été interpelé sur la question des temps d’antenne à la Rts. Il penche pour rééquilibrage du temps d’antenne de sorte que toutes les communautés linguistiques se reconnaissent dans la télévision publique. Entretien.

De plus en plus des voix revendiquent un traitement égal entre les langues nationales à la télévision nationale. Quel est le sentiment de votre département à ce sujet ?

Vous savez, la langue est un instrument très sensible qu’il faut manier avec beaucoup de délicatesse. C’est très sensible parce que la langue est liée à la fibre culturelle des communautés. Par rapport à la question des langues dans les médias publics, nous avons lancé une offre de partenariat à la Rts. Nous demandons à la Rts de voir avec notre département la répartition des temps d’antenne à la télé et à la radio publiques. Ceci s’inscrit dans le souci de réaliser une certaine équité entre les langues. Il faut donc qu’à la télévision nationale, les langues soient traitées de façon équitable parce que chaque communauté est attachée à sa langue. Mais aussi parce que, juridiquement, toutes ces langues sont au même niveau. C’est notre point de vue. Nous allons également lancer une offre allant dans le même sens, à la presse privée.

Concrètement, comment est-il possible d’accorder la même part à toutes les langues, si l’on sait que le wolof, parlé et compris par plus de 80% des Sénégalais, est une véritable langue de communication ?

C’est pourquoi je dis «équité» et non «égalité», parce que l’égalité peut aussi être parfois une source d’injustice. Donc il s’agit de créer un certain équilibre entre les langues nationales en tenant compte de plusieurs facteurs. Le problème des langues se pose également à l’Assemblée nationale.

Oui, là aussi on est en train de réfléchir sur les solutions appropriées. On pense notamment à une traduction des débats à l’Assemblée nationale. On parle beaucoup d’une traduction simultanée, mais il faut étudier tout cela pour voir comment remédier au problème.

Vous êtes à Paris pour des vacances mais aussi pour rencontrer les différentes communautés de notre pays. Quel est l’objet de ces rencontres ?

Je suis à Paris en provenance d’Algérie où j’ai tenté de comprendre leur expérience en matière d’introduction des langues nationale dans le système d’enseignement formel. Vous savez, l’Algérie a fait un grand pas dans ce sens, puisque le kabyle est une langue nationale enseignée à l’école. Au Sénégal, nous avons des expérimentations au niveau des classes élémentaires où l’on apprend aux élèves à lire, à écrire et à calculer dans les langues maternelles. A Paris, j’ai prévu de rencontrer les différentes communautés wolof, pulaar, soninké, mandingue, etc. pour leur faire des propositions, qui vont dans le sens de la promotion des langues nationales et de la lutte contre l’analphabétisme. Je veux leur proposer de s’organiser en Gie pour réaliser des projets d’alphabétisation confiés à des opérateurs dont nous allons financer l’activité.

Qu’est-ce qui motive votre démarche ?

En effet, beaucoup d’adultes qui sont en France ne savent ni lire ni écrire ni calculer dans leur langue maternelle. Idem pour leurs enfants qui sont nés ici. Ceci me paraît très handicapant pour ces enfants qui- c’est vrai- sont français de nationalité, mais sont culturellement moins intégrés. Ces jeunes ont besoin de connaître leur origine, leur langue. Si vous avez remarqué, la plupart des jeunes Maghrébins qui sont ici sont alphabétisés dans leur langue maternelle. Mais quand vous demandez à un Socé par exemple de lire et d’écrire dans cette langue, il n’est pas capable de le faire, parce que même les parents ne le savent pas, généralement. Donc, il y a là un besoin d’alphabétisation des jeunes, des adultes et surtout des femmes. Ces dernières sont très nombreuses maintenant en Europe, mais 98% d’entre elles sont analphabètes. Il y a là donc un vaste programme, parce que l’objectif d’éradication de l’alphabétisation ne se limite pas uniquement aux citoyens qui sont au Sénégal.

Il y a eu diverses expérimentations d’enseignement en langues nationales depuis les années 70, mais ce stade de l’expérimentation n’a jamais été dépassé. Pourquoi, selon vous le Sénégal n’arrive toujours pas à transformer ce rêve de Senghor en réalité ? Il y a un problème qui est souvent négligé mais qui est d’une importance capitale : c’est celui des maîtres. En effet, ces maîtres ne sont généralement pas bien formés en langues nationales. Alors que pour former dans une langue, il faut d’abord être soi-même bien formé dans cette langue. Aussi, depuis le début des expérimentations auxquelles vous faites allusion, il n’y a jamais eu une évaluation. Donc on n’a jamais pu mesurer l’efficacité des tentatives par rapport aux efforts et aux moyens déployés. C’est pourquoi, nous avons envisagé de faire une évaluation de l’introduction des langues nationales dans le système d’enseignement, dans deux ans maximum. Cette évaluation se fera en rapport avec les techniciens, les partenaires, et tous ceux qui sont concernés par la question. Cela nous permettra de savoir si cette expérimentation est concluante. Si tel est le cas, on va la généraliser sur l’ensemble du pays et dans toutes les langues nationales.

Propos recueillis par Thierno DIALLO (Correspondant à Paris) -

Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

Hybrid View

- 03/10/2007, 16h30 #1

La Suite Sur L'égalite

La Suite Sur L'égalite

Dernière modification par Fodyé Cissé 03/10/2007 à 16h58

Dieu fait les parents,le choix fait les amis. Quand mes amis sont borgnes,je les regarde de profil

- 04/10/2007, 00h09 #2

C'est bien beau de dire qu'il faut que la RTS soit équitable. Nous avons tous les yeux rivés vers vous pour savoir si vous arriverez à faire en sorte que la RTS soit équitable.

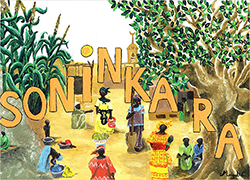

L'état a été complice de cette discrimination au niveau de la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise). Certes, la langue Woloff est la plus parlée au Sénégal, mais les autres langues ont aussi le droit d'exister. Et, il n'est pas normal que chaque jour il y a plusieurs journaux radio-télévisés en langue Woloff, alors que pour les autres langues telles que le Soninké, c'est seulement une fois par semaine.Sooninko, Soninkara.com est notre village "virtuel " Soninké où il y fait bon vivre, communiquer, échanger. L'Hospitalité, le respect et la solidarité sont nos valeurs. - Laisse parler les gens ... On s'en fout! - Les Chiens aboient .... la caravane passe toujours !

http://www.waounde.com

Discussions similaires

-

Recensement des ressortissants et sympathisants du DEPARTEMENT de Bakel

By makalou in forum SénégalRéponses: 116Dernier message: 23/03/2011, 15h51 -

Problème pour lire les vidéos avec le lecteur windows media player

By mariamou in forum InformatiqueRéponses: 4Dernier message: 26/04/2008, 14h02 -

Le Sénégal crée une académie des langues nationales

By Fodyé Cissé in forum SénégalRéponses: 3Dernier message: 27/07/2007, 22h09 -

L’égalité des chances sera-t-elle possible un jour en Mauritanie ?

By Cheikhna Mouhamed WAGUE in forum MauritanieRéponses: 1Dernier message: 14/07/2007, 20h19 -

Petite discussion des ressortissants du Département de Bakel au Barbecue

By makalou in forum SénégalRéponses: 8Dernier message: 05/07/2007, 21h37

LinkBack URL

LinkBack URL À propos de LinkBacks

À propos de LinkBacks

Réponse avec citation

Réponse avec citation