Ce texte n’est pas le résultat d’un travail personnel. Il doit beaucoup aux recherches et à la réflexion commune que nous avons entretenues pendant des années avec Abdelmalek Sayad. C’est lui, plus que moi, qui aurait dû lui donner une forme définitive.

Les mots parlent d’eux-mêmes, et soulignent la contradiction, voire l’absurdité du propos. L’immigration n’est-elle pas, par définition, une situation transitoire, liée à une activité professionnelle, et, par suite, à l’âge adulte, celui qui permet l’exercice de toute activité. C’est, en tout cas, l’idée contenue dans l’expression couramment utilisée de « travail immigré », que ce travail soit seulement saisonnier, temporaire ou qu’il soit « permanent1 ». En France la délivrance de la carte de séjour a été longtemps liée très immédiatement au contrat de travail ; et la notion même de titre unique de séjour, plus récemment introduite en France, suppose encore aujourd’hui cette confusion. Elle est telle que l’absence, même momentanée, de travail peut être considérée comme parfaitement anormale, et que l’immigré qui en est victime peut être amené à repartir dans son pays d’origine, parfois même sous la contrainte, sa présence ayant perdu toute justification. Cette liaison est un phénomène somme toute assez fréquent, qui n’est d’ailleurs pas particulier à la France et qui se traduit parfois par des retours massifs à certains moments. On pense par exemple aux travailleurs asiatiques recrutés au XIXe siècle aux États-Unis pour la construction des chemins de fer. On pense aux travailleurs recrutés dans les États arabes du Moyen-Orient, et que l’on refoule dès que le travail vient à manquer. Plus près de nous (géographiquement s’entend), on pense aux travailleurs polonais recrutés en France dans les mines et la sidérurgie au début des années vingt, et que l’on renvoie par trains entiers quelques années plus tard, en 1934-35, quand la grande crise économique provoque dans ces secteurs d’activité un important chômage. Cas remarquables, mais on pourrait en citer bien d’autres.

Le mythe du retour

Le travailleur immigré continue d’ailleurs, le plus souvent, quand il a été amené à cesser toute activité, à se revendiquer comme étranger dans le pays où il s’est établi, voire comme un exilé temporaire (c’est presque un pléonasme), dont l’absence2 se justifiait par l’aide financière qu’il était tenu d’envoyer à sa famille restée au pays, ou par les sommes qu’il consacrait à l’entretien ou à la construction de la maison où il était censé revenir après avoir rempli son contrat3.

Ce n’est pas là un phénomène nouveau. Le paysan de la Creuse ou de la Corrèze, qui allait travailler à Paris dans le courant du XIXe siècle ne procédait pas autrement. Il n’est point de village basque, de part et d’autre des Pyrénées, qui n’ait vu s’édifier à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe ces bâtisses neuves, symboles du lien maintenu avec le « pays » en dépit de l’éloignement car il s’agissait, dans ce cas d’un exil lointain, le plus souvent en direction de l’Amérique du Sud ou du Nord. Elles marquaient aussi la volonté, au moins apparente, d’un retour qui ne devait se produire quelquefois qu’à la seconde ou à la troisième génération (ou qui ne se produirait jamais…). La « maison de l’immigré », signe de réussite dans les villages portugais comme dans les vallées de la Kabylie, a-t-elle aujourd’hui un autre sens ?

Le retour est dans la logique de l’immigration, parce que l’immigration est, pour l’immense majorité des hommes, un exil auquel ils sont contraints ; et l’exil est une condition malheureuse, qui doit naturellement prendre fin quand cessent les conditions qui l’ont créée. Cela est vrai pour toute migration à caractère économique ; encore plus vrai, bien entendu, s’il s’agit d’une migration politique, même si le retour espéré et souhaité apparaît comme improbable, même s’il est considéré comme impossible, ce qui est le cas de certaines migrations collectives. On pense aux Arméniens réfugiés en divers pays après le génocide de 1915 et le traité de Lausanne4. Dans ce dernier cas, l’illusion du retour touche à l’absurde. Ce qui ne l’empêche pas de se prolonger, et de se traduire au quotidien par le maintien et le renforcement de liens communautaires qui auraient pu se distendre avec les années, ainsi que par la multiplicité des associations dites « de reconstruction », qui entretiennent le mythe du retour au pays.

Abandonner, c’est trahir5. Et le souci de nier cette trahison est évident pour l’immigré, quelles que soient les raisons qui l’ont poussé à partir. Le refus de la naturalisation chez les vieux immigrés est un signe qui ne trompe pas6. On vieillit sans doute, mais on vieillit dans un exil commun, un peu en marge de la société d’accueil, avec laquelle on refuse de se confondre. Le maintien des liens communautaires, la pratique entretenue de la langue d’origine et la conservation des rites anciens, qui ne sont évidemment concevables que dans le maintien étroit des pratiques communautaires et le respect d’une même culture, permettent de vivre sa vieillesse en dehors de la société qui vous entoure, et dont, finalement, on fait tout de même partie. C’est vrai pour la grande migration italienne qui a pris une ampleur considérable dès le milieu du XIXe siècle tout autant que pour la migration nord-africaine des dernières décennies. Toutefois ces considérations n’apparaissent que dans un second temps. Dans tous les cas que nous venons de citer, nous avons affaire à des migrations collectives qui privilégient les jeunes, puisqu’il s’agit de proposer ou de vendre une force de travail. On ne se préoccupe guère des vieilles gens, qui sont, à n’en pas douter, le petit nombre.

La sous-représentation des vieux dans les populations immigrées

Conséquence logique de ce qui vient d’être dit, la pyramide des âges dans toute population immigrée (ou plutôt étrangère, puisque jusqu’à récemment ce sont les seules données dont on a disposé) est totalement déséquilibrée. Nous parlons, bien entendu des immigrations les plus récentes, puisque le système d’attribution de la nationalité en France mène à une rapide francisation au niveau de la seconde génération7.

Elle est doublement déséquilibrée, d’abord parce que la migration du travail est généralement une migration d’hommes, le plus souvent d’hommes seuls, et surtout d’hommes jeunes. C’est là un phénomène qui est parfaitement valable pour toutes les migrations de travailleurs depuis le début du XIXe siècle, aussi bien pour les Belges du nord de la France que pour les Italiens, qui viennent s’installer dans les villes et les campagnes du sud-est. Les recherches qui ont été menées sur les immigrés italiens, piémontais ou ligures, en région provençale montrent que le montagnard piémontais, qui vient, très jeune, se faire embaucher en France, tout autant que le navigateur « génois » restent souvent des années éloignés de leur famille, quitte à multiplier les allers-retours (il s’agit ici de migrations de proximité, ce qui facilite sans doute une certaine forme d’établissement temporaire).

Cela n’empêche pas à la longue un fort pourcentage d’installations durables. Mais la faiblesse relative de l’élément féminin révélée par les recensements, et surtout le déséquilibre frappant dans la pyramide des âges (les plus de 60 ans sont très peu nombreux) marquent cette population tout au long du XIXe siècle. Rien d’étonnant à cela quand on se souvient que l’âge de la première migration peut être extrêmement précoce, 13, 14 ans souvent, parfois moins, et qu’il dépasse rarement la trentaine. Il faut se souvenir que les lois sur le travail des enfants sont relativement tardives, et qu’elles ne sont pas toujours appliquées avec rigueur aux jeunes étrangers venant travailler en France à cette époque ; l’exploitation du travail des enfants d’origine étrangère est largement dénoncé à la fin du XIXe. On travaille tôt et on meurt jeune…

Les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent en France à la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle restent relativement jeunes. Ce sont presque toujours des hommes, et des hommes dont la première embauche se situe le plus souvent entre 15 et 30 ans. Leur migration se fait en plusieurs étapes, et ils ne se fixent pas toujours dans le « pays d’accueil ». Les femmes, italiennes, allemandes ou suisses qui viennent travailler, notamment comme domestiques, sont elles aussi très jeunes, et ne restent généralement que quelques années, puis repartent dans leur pays. Cela est toujours vrai pour les travailleurs immigrés algériens ou marocains de l’entre-deux-guerres, chez qui le regroupement familial est tout à fait exceptionnel. Pour eux, vieillir en émigration, cela n’existe pas, tout simplement.

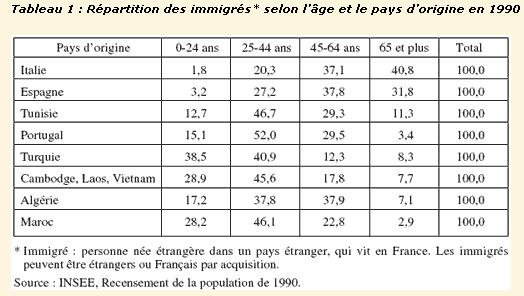

Le tableau va se modifier sensiblement dans la seconde partie du XXe siècle. Même si on laisse de côté le phénomène particulier de la migration politique, on perçoit une sensible transformation de la répartition par âge et par sexe. Un simple coup d’œil sur les pyramides des âges d’après les recensements de 1975 et 1982, alors que l’on se préoccupe surtout d’arrêter les flux migratoires8, montre d’importants changements dans les équilibres démographiques : le regroupement familial a amené un rééquilibrage du rapport hommes-femmes, qui touche toutes les populations immigrées, avec des nuances évidentes et attendues. La forte présence des familles, et la forte fécondité des femmes immigrées à la première génération (ce qui n’est pas nouveau et ne concerne pas seulement les Algériens ou les Marocains ; on pourrait faire état d’une tendance similaire pour les immigrés italiens du début de ce siècle) amène une sur-représentation des moins de 25 ans par rapport à ce qui se passe dans la population française. Le nombre des plus de 65 ans est par contre, dans l’ensemble des populations récemment immigrées, très faible, inférieur proportionnellement à celui que l’on trouve dans une population française déjà vieillissante : un peu plus de 7,5 % chez les immigrés algériens en 1982, 14,3 % pour les Français. L’écart reste considérable, même s’il s’est sensiblement réduit par rapport aux recensements précédents.

Il apparaît encore plus nettement si l’on prend en compte les différences qui existent entre minorités étrangères. Les populations appartenant aux migrations les plus anciennes ont à la fois, comme il est naturel, diminué en chiffres absolus, et elles ont aussi considérablement vieilli. Il y a proportionnellement plus de gens âgés dans la population italienne ou dans la population espagnole que dans la population française. C’est la conséquence logique du non-renouvellement de ces anciennes migrations. La proportion de gens âgés reste relativement faible dans les migrations plus récentes ; le fait nouveau est que leur nombre ne cesse de croître, et qu’il faut bien maintenant les prendre en compte, alors qu’on les avait systématiquement ignorés jusqu’ici9.

Il est évident que les comparaisons ne sont pas faciles, portant sur des populations très diverses par leur nombre et leur composition. Nous n’avons même pas indiqué dans ce tableau les populations pour lesquelles les chiffres sont terriblement hésitants, comme les immigrés originaires d’Afrique subsaharienne. Ces données, toutes critiquables qu’elles soient, font tout de même apparaître avec clarté la faible proportion de personnes âgées dans les migrations les plus récentes. Nous préférons ne pas indiquer une moyenne qui n’aurait, il faut bien le dire, pas grand sens.

Vieillir en immigration : une situation nouvelle et anormale

Quels sont ces hommes (là encore, ce sont des hommes que l’on se préoccupe plus que des femmes) qui apparaissent ainsi sur le devant de la scène, on serait presque tenté de dire indûment, puisqu’ils ne sont pas « retournés » comme prévu dans leur pays ? Le problème, on l’a vu, n’a été posé que tout récemment. L’idée même que l’on puisse vieillir en immigration était presque considérée comme invraisemblable. Pas seulement à cause des retours que nous avons évoqués, et qui semblaient dans la nature des choses. Il s’agit d’abord d’un phénomène général, lié à l’espérance de vie qui était relativement faible à la fin du XIXe siècle10 (relativement à ce qu’elle est devenue aujourd’hui, s’entend) et aux conditions de travail extrêmement dures, qui étaient plus particulièrement celles du travail immigré. Il faudrait insister sur les formes de la sortie du travail, qui n’était pas seulement due au chômage11 ou à la retraite (encore a-t-il fallu attendre qu’existe une législation sociale qui fixe l’âge de la retraite, et l’on sait que cette législation a été lente à se mettre en place12).

Pour les immigrés qui étaient souvent cantonnés dans les travaux les plus pénibles et les plus malsains, non seulement (nous venons de le dire) l’espérance de vie est relativement faible, mais encore les accidents du travail et les maladies professionnelles sont plus fréquents que pour les autres travailleurs. Il suffit d’avoir parcouru les dossiers concernant les pensions attribuées dans ces circonstances pour s’en convaincre. Il existe donc plusieurs manières de sortir du travail, mais cet état de « vacance », dont parle Abdelmalek Sayad13, n’a pas la même signification et les mêmes conséquences selon ces diverses manières. Pour les pensionnés, suite à des maladies professionnelles ou à des handicaps majeurs, le traumatisme est double : traumatisme physique d’abord, psychologique ensuite. Mais il est directement lié au travail, et, comme tel, mieux accepté, plus compréhensible que pour les chômeurs de longue durée, par exemple, ou même pour les retraités. Pour ces derniers, ceux qui sont atteints, à la fin d’une vie de travail par la retraite, ou, dans des cas de plus en plus nombreux14, par la préretraite, la situation est assurément différente. D’abord parce qu’elle est irréversible. Un accident peut motiver une interruption du travail simplement momentanée ; on peut guérir d’une maladie15. La vieillesse, condition de la retraite, est un état irrémédiable, qui vous oblige à entrer dans une vie nouvelle, à laquelle l’immigré a été, moins que tout autre, préparé16. Ensuite, pour celui qui ne repart pas, parce qu’elle est surprenante. Elle est liée à une installation durable, au-delà de la durée normale, une installation qui n’a donc pas été prévue, et qui n’a même pas fait l’objet d’une réflexion. Le vieil immigré doit logiquement rentrer chez lui, sa présence n’étant plus justifiée par une activité professionnelle. D’où l’importance que l’on accorde à la construction « au pays » d’une maison, dont l’édification servira de justification à la vie passée en exil.

Un changement radical de situation

Atteindre l’âge de la retraite, 60 ou 65 ans au plus, pour l’immigré qui ne « retourne » pas, cela signifie donc au premier chef une survie en terre étrangère, qui peut couvrir une très longue période. Cela signifie clairement que l’on a passé trente, quelquefois quarante ans au travail, parfois plus étant donné la précocité de l’embauche ; il est courant de trouver des retraités qui ont plus de 45 années de travail derrière eux. Cette vie de travail ne s’est pas déroulée forcément sur le même lieu, mais presque toujours dans les mêmes conditions. La vie du travailleur immigré est, par définition, conditionnée, organisée, rythmée au quotidien en fonction du travail pour lequel il a été recruté, et qui est la justification même de sa présence. Qu’il s’agisse de l’OS de l’industrie automobile, du métallurgiste, qualifié ou non, des chantiers navals, du mineur des bassins du Nord ou de Lorraine, il ne sort pas ou ne sort guère de cet univers de l’entreprise, où il a sa place désignée. Place bien sûr à l’atelier ou sur le chantier qui est la raison même de sa présence ; place dans les transports qui l’amènent sur son lieu de travail et qui sont souvent organisés par l’entreprise et payés par elle, place souvent, et il conviendra d’y revenir, dans un logement, qui est fait pour lui (le foyer pour travailleurs immigrés ou le « garni » où il est depuis longtemps installé), et qui, parfois, appartient à l’entreprise17. Et, dans ce cas, il n’échappe pour ainsi dire jamais, à aucun moment de la journée, au monde du travail dans lequel il s’est engagé.

Quitter son travail, c’est toujours se remettre en question. Pour l’immigré, c’est remettre en question l’essence même de son existence. Qu’il soit seul ou en famille, son statut social va être radicalement modifié. Pour tous ceux qui restent, passé ce cap de la retraite (qui devrait les inciter à repartir, à reprendre la place qu’ils ont quittée depuis des décennies dans la société de départ), le choix, plus ou moins clairement formulé, de ne pas revenir18 au pays est déjà chargé de signification. « Cas d’exception », disait Sayad, ce n’est pas vraiment évident, et cela devient de moins en moins évident avec les années. Mais il s’agit bien là d’une seconde exclusion de la communauté, d’une seconde rupture que rien apparemment ne vient justifier, et qui porte cette fois (et c’est là sans doute le fait nouveau), la marque du définitif. « En se conjuguant, ces deux ruptures solidaires finissent par engendrer cette situation paradoxale d’une émigration (c’est-à-dire un état provisoire) qui se prolonge une vie durant »19.

Il va de soi que cette rupture n’est pas ressentie de la même manière, ni avec la même force, selon le statut social du migrant. Que la retraite du « cadre », voire du commerçant qui a « réussi », pose relativement peu de problèmes, ou ne pose guère de problèmes différents de ceux de leurs homologues français (si ce n’est l’appartenance à la catégorie « étrangers »), c’est probable. Ceux-là, de toute façon, se sont insérés sans trop de difficulté dans la société environnante. S’ils restent sur place au moment de la retraite, c’est parfois pour des raisons familiales, ou, plus simplement, parce qu’ils ont acquis des biens, qu’ils entendent en profiter, et qu’ils ont, en général, les moyens de le faire. Qu’ils restent solidaires de leur communauté, dans laquelle ils occuperont parfois une place privilégiée, ou qu’ils choisissent de « vivre à la française », ils ressentiront moins que d’autres cette solitude, qui est toujours un peu la condition naturelle de l’immigré, mais qui est plus fortement la condition du vieil immigré, de « l’attardé de l’immigration ».

Une migration qui se prolonge et s’aggrave dans la solitude

Pourquoi continuer à vivre en immigration quand la raison même de cette immigration disparaît ? Par habitude d’abord. Quand on a quitté sa famille et ses amis depuis vingt ou trente ans (en admettant que cette famille elle-même soit restée sur place), on n’a guère envie de repartir. Même s’il est bien accueilli auprès de ses enfants, le vieil immigré n’est jamais tout à fait chez lui dans un univers qu’il a quitté depuis longtemps, et quand il était très jeune. Il a pris, et là encore depuis trop longtemps, des habitudes nouvelles, dont il aurait le plus grand mal à se défaire. Ayant vécu des décennies dans un environnement différent de celui de sa ville ou de son village, « la France continue à lui apparaître comme le lieu conforme au style de vie qu’il a adopté »20.

Là encore, il faut nuancer ces affirmations un peu trop abruptes. En fait, l’immigré n’a pas seulement perdu, avec la retraite, sa raison d’exister. Il se sent partout étranger21. Il est « de nulle part ». Solitaire, il a tendance à continuer, autant qu’il lui est possible, l’existence qu’il a mené jusqu’alors. Il se réfugie en somme dans le monde qu’il connaît, qui a été le sien pendant de nombreuses années, mais dans laquelle il ne trouve plus naturellement sa place.

Solitaire, il l’est déjà par nature. L’étude réalisée par Marc Bernardot (1977) sur les foyers de la SONACOTRA, à une époque où le nombre des retraités issus de l’immigration qui y étaient installés était encore relativement modeste, nous l’indique avec suffisamment de clarté. Une classification élémentaire fait déjà apparaître une forte proportion d’hommes seuls ; ils seraient 13 % de veufs, 15 % de divorcés, et, surtout, 21,5 % de célibataires. « Ce dernier chiffre est particulièrement important pour la classe d’âge dont il s’agit (tous ces retraités ont plus de 55 ans), car il y a seulement 6 % de célibataires parmi les plus de 60 ans en moyenne nationale »22.

La moitié des retraités vivant en foyers, et une proportion à peu près similaire de ceux qui vivent en meublés23 sont donc, au sens propre du terme, des hommes seuls. Solitude ancienne pour beaucoup d’entre eux, soit qu’ils aient vécu l’immigration en célibataires, soit qu’ils aient refusé de faire venir leur famille, et qu’à la longue les liens se soient distendus au point de se rompre dans bien des cas. Solitude qui s’aggrave avec l’âge et l’interruption des relations de travail. Solitude renforcée dans le cas des foyers par des règlements assez stricts, et, toujours par l’isolement dans la chambre, qu’on l’habite seul ou à plusieurs. Solitude qui était normalement interrompue par le travail quotidien, et que rien, désormais, ne va plus rompre. On « tourne en rond » dans une pièce, d’autant que l’on n’a guère les moyens de chercher des distractions à l’extérieur, et que l’on se méfie de tout ce qui risque d’empiéter sur votre intimité. « La socialisation est non seulement restreinte au minimum, mais elle est rejetée globalement. En fait il semble plus nécessaire de "couper court aux relations" a priori embarrassantes que d’instaurer des rapports plus étroits avec des individus jugés différents ». Les relations extérieures se réduisent donc au minimum. « Les amis se rendent visite dans les chambres, mais ils sont en nombre limité »24. On reste seul, même si, apparemment, on vit en communauté25.

La solitude est d’autant plus pesante qu’elle agit sur une population à faibles ressources. « Nous sommes en présence (dans l’échantillon étudié par Bernardot) d’une population dont plus de la moitié dispose d’un revenu mensuel oscillant entre 2 000 et 4 000 francs ». Chiffre très bas même lorsque les intéressés ont la durée de cotisation exigée pour une retraite au taux maximum, et qui s’explique en partie par le manque de diplômes et par la basse qualification des emplois occupés. Or la majorité des travailleurs immigrés ne parviennent même pas à justifier de cette durée d’emploi, « car, dans leur carrière, souvent supérieure à 40 ans, ils ont occupé des emplois non déclarés à certains moments (de leur vie), quelquefois sans le savoir »26. Pour certains d’entre eux, enfin, la pension d’invalidité ou le chômage de longue durée ont précédé la mise à la retraite27. Un témoin, cité par Bernardot, décrit son itinéraire professionnel. Il a 59 ans, mais il est au chômage depuis l’âge de 50 ans. « Il se sent séparé de ce passé qui correspond apparemment à une période heureuse où le travail représente une activité utile socialement et gratifiante ». La diminution drastique des revenus que suppose la mise à la retraite de travailleurs qui se situaient déjà pour la plupart au plus bas de l’échelle salariale, a évidemment des conséquences sur leur comportement et renforce encore leur isolement. Ils n’ont pas les moyens (financiers s’entend), ni, par conséquent, l’envie de chercher un autre habitat. Ils préfèrent rester dans ce logement « bon marché » que constitue le foyer ou le meublé, où ils ont leurs habitudes, où ils rencontrent des figures connues, où ils peuvent continuer à vivre dans un environnement limité, mais bien identifié. La solitude ne disparaît pas ; mais elle est incontestablement moins dure à vivre pour les vieux, qui supporteraient mal un nouveau déracinement. Celui-ci va pourtant leur être imposé dans bien des cas (disparition du logement collectif, remodelage du quartier entraînant une augmentation sensible des loyers, etc.).

Un habitat qui se transforme

Si les plus favorisés des retraités alternent souvent séjours en famille et maintien en foyers, pour les pauvres, le foyer ou la chambre meublée devient un lieu de résidence permanent, que l’on ne veut plus ou que l’on ne peut plus quitter. Les difficultés économiques croissantes et la médiocrité des revenus interdisent tout changement d’habitation. Chômeurs et retraités vont devenir progressivement, qu’ils soient célibataires ou mariés, il n’importe, une part importante, et, parfois, majoritaire des locataires de ces foyers, faits à l’origine pour héberger des travailleurs, voire de jeunes travailleurs. Changement de locataires qui signifie, dans la pratique, un changement de nature de ce type de résidence. « La présence en nombre important dans les foyers de travailleurs d’une population en transition vers la sortie du marché du travail est, tout comme celle des retraités, révélatrice de la modification de la destination des foyers. C’est aussi le résultat… de la volonté des pouvoirs publics que la SONACOTRA accueille des populations défavorisées et des nécessités de remplissage des foyers… »

Le maintien dans des meublés, parfois vétustes, d’une population également âgée, souvent démunie et tout aussi fragilisée (qu’il s’agisse, là aussi, d’hommes seuls ou de familles), répond sans doute aux mêmes problèmes et aux mêmes difficultés. Elle s’explique aussi par le désir de ne pas s’éloigner d’un quartier que l’on connaît bien, par la crainte de l’exil dans une partie de la ville où l’on ne connaît personne. La crainte d’une solitude totale, avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquences psychologiques, surtout à un âge relativement avancé, est essentielle. On le voit bien quand la restructuration d’un quartier, la démolition de quelques immeubles et l’augmentation du prix des loyers que l’opération entraîne obligent le vieil immigré à s’en aller. Il préférera demeurer, s’il le peut, dans le même espace, ou, tout au moins, rester à proximité, même dans de mauvaises conditions, plutôt que d’accepter un nouvel éloignement, qui est pour lui un nouvel exil.

Nous assistons par conséquent à une transformation progressive des conditions de vie liée au vieillissement de cette population d’hommes seuls, qui, pour de multiples raisons, ont refusé de repartir, mais qui constituent un groupe singulièrement fragilisé, se réfugiant dans le petit monde auquel ils sont habitués, mais ne le fréquentant souvent qu’en surface, attachés au lieu, même misérable, dont ils ont l’habitude, parce qu’ils y trouvent un refuge provisoire, une façon de prolonger dans des conditions pas trop déplaisantes une vie qui a perdu en grande partie de son sens.

Reste que ces isolés, veufs, célibataires (ou vivant en célibataires) ne représentent guère que la moitié des vieux (au sens que nous donnons à ce terme, c’est à dire tous ceux qui ont cessé d’être actifs, les chômeurs de longue durée comme les retraités), et que l’autre moitié, elle, continue à vivre en famille, qu’elle ait décidé de repartir, qu’elle vive, elle aussi, en foyer ou en garni, ou qu’elle ait encore sa place dans un autre type de logement. En tout état de cause, la cessation d’activité entraîne un changement du statut social à l’intérieur même de la famille ainsi que des rapports entretenus avec ses membres.

Une situation « critique »

Le travail a donné sens à la vie de l’immigré. Qu’il tente d’accumuler, d’épargner pour rentrer au pays et y avoir une position honorable, qu’il fasse venir sa famille et qu’il puisse la faire vivre en France dans des conditions décentes, il aura, dans tous les cas, justifié son expatriation. Progressivement, sa situation s’est stabilisée. Stabilisation relative dans le travail, car il a bien fallu se fixer ; stabilisation dans le logement, que l’on s’installe dans le cadre contraignant du foyer ou que l’on obtienne un appartement dans un immeuble collectif. Stabilisation définitive en France lorsque le travailleur a eu les moyens de faire venir sa famille28.

Ainsi a pu se reconstituer un peu artificiellement en immigration une microsociété obéissant en apparence aux mêmes règles que la société d’origine. L’arrêt du travail (quelle qu’en soit la cause) remet en question l’équilibre social et fait apparaître au grand jour les changements et les ruptures inévitables, puisqu’il n’est plus question de revenir en arrière. Le regroupement familial avait consacré la rupture avec le passé, même si on refusait de le dire, de l’accepter. Les enfants, venus jeunes en France ou qui y sont nés, ont été plongés dans un autre univers. Ils ne repartiront pas. Leur présence sert d’alibi (justifié)29 au maintien sur place du vieil immigré, qui a sans doute le sentiment d’être piégé, et qui a, par suite, besoin de se créer « une nouvelle légitimité », de justifier à lui-même et à ses proches, sa décision finale de ne pas repartir.

« Nous sommes pris au piège, dit précisément à Sayad un de ses interlocuteurs (un vieil immigré algérien). S’il nous prenait envie de partir (de France), nous ne le pouvons pas ; s’il nous prenait envie de rester (en France), nous ne sommes pas à l’aise. Quoi que nous fassions, nous sommes indécis, irrésolus… Ici (en France), nous avons nos habitudes, que cela nous plaise ou non. C’est difficile de s’y arracher. Nous vivons dans ce pays depuis des années, mais ce n’est pas notre pays… Là-bas, c’est notre pays… Mais c’est un pays que nous portons dans notre cœur seulement. Nous faisons comme si nous ne l’avions pas quitté… A la fin, nous ne savons plus où nous sommes… En vérité, nous ne savons que dire… Il n’y a aucune vérité… » (Sayad, 1986).

La vérité, c’est que la vieillesse, l’inactivité, l’insuffisance de ressources ont créé des conditions nouvelles, ont modifié les relations sociales, à la limite ont inversé dans le milieu familial les relations de pouvoir. Et que cela, qui peut se vérifier dans les cas d’un improbable retour, est encore plus évident dans cette situation aberrante qu’est le maintien en immigration, alors que l’immigration ne se justifie plus.

Une modification essentielle dans les rapports sociaux

Dans la société traditionnelle — et à la condition que cette société elle-même n’ait pas subi de profondes transformations (ce qui est rarement le cas dans le monde contemporain) —, le vieil émigré qui rentre après des années d’absence peut prétendre occuper encore une place privilégiée. D’abord par le privilège de l’âge, qui entraîne une certaine forme de respect de la part de son entourage, ensuite parce qu’il apporte, pensionné ou retraité, des ressources qui viennent de toute une vie de travail, et qu’il met à disposition de la communauté dans laquelle il entend se réinsérer. Ce qui n’exclut pas les incompréhensions et les difficultés de réadaptation évoquées précédemment, et qui amènent souvent une gêne, et, parfois, une rupture nouvelle.

Alors, dans la plupart des cas — et, avec le temps ces cas deviennent de plus en plus nombreux —, ils acceptent de « vieillir en immigration », avec des revenus diminués, et ce tout en ressentant comme une évidence qu’ils ne remplissent plus le rôle qui leur a été imparti dans l’exil. L’autorité qui était celle du chef de famille leur échappe, soit qu’ils n’habitent plus avec leurs enfants (l’habitat dans des logements restreints les y contraint souvent), soit que, tout en continuant à partager leur logement, ils aient perdu le prestige que leur conférait l’autorité paternelle et la prise en charge financière de la famille. Cette autorité ne se dégrade pas seulement pour des raisons financières, mais aussi, plus simplement, parce que le vieil immigré ne parle plus exactement le même langage que ses propres enfants. Il ne s’agit pas là d’un conflit de générations, mais, plus fortement, d’une évolution différente dans deux mondes différents, de comportements et d’attitudes irrémédiablement différents d’une génération à l’autre.

Sans doute ne faut-il pas généraliser. Certains de ces anciens tentent de trouver une justification nouvelle à cet exil prolongé — et, comme tel, injustifié. Ce vieil immigré, décrit par Sayad, qui est arrivé en France il y a près de 45 ans (à l’âge de 22 ans très exactement), entend se mettre au service de ses compatriotes, et remplir ainsi une nouvelle fonction dans la société qui l’entoure. « Tout ce que je peux faire, c’est rendre service aux "nôtres"… Je n’arrête pas de courir, de donner des adresses, d’accompagner à la Sécurité Sociale, au tribunal, à la mairie, chez les avocats, à l’hôpital… Je reçois des lettres du pays de gens que je ne connais même pas ; un père, une mère qui me demandent de trouver leur fils, de leur donner des nouvelles… Je ne peux pas me sauver. Il faut s’occuper des affaires d’ici (c’est-à-dire de la communauté des immigrés)… Beaucoup s’imaginent que cela me remplit le ventre, alors que j’en suis de ma poche ! Je passe mon temps à essayer de régler les petits problèmes qui se posent à chacun tous les jours… » (Sayad). En somme, il s’agit pour ce vieil homme de donner un sens à une présence qu’il sait être anormale en se mettant au service des autres membres de la communauté installés en France. Et par là même, il change de statut social. Il devient un intermédiaire utile, sinon indispensable pour ses compatriotes.

Une marginalisation durable, un mal incurable

Mais il s’agit là d’un cas d’exception. La plupart des inactifs (nous assimilons ici retraités, chômeurs de longue durée et pensionnés de tous ordres) ne se comportent pas ainsi. Ils ressentent cette inactivité non comme la récompense d’une vie de travail et de souffrance, mais comme une sorte de mise à l’écart de la société dans laquelle ils ont vécu. L’immigré qui a perdu son travail s’éloigne par là même de ses compatriotes. Ses racines affectives plongent toujours dans son pays, où, pourtant, il ne reviendra pas. Il se sent en quelque sorte doublement marginalisé (ici et là-bas).

S’agit-il là d’un fait nouveau, applicable aux seuls travailleurs immigrés de ces dernières décennies ? Certainement pas. Il y a près de cinquante ans, dans un ouvrage resté classique, et qui s’appliquait pour l’essentiel aux travailleurs italiens, espagnols ou polonais entrés en France dans la première partie du XXe siècle, Girard et Stoetzel (1953) faisaient déjà ce constat :

« La vie (du travailleur immigré) est fondée sur une rupture physique. Il essaie de rétablir sa continuité par les liens qu’il conserve avec son pays et sa culture originelle. Celle-ci se modifie au contact du milieu nouveau.

Le développement et l’intégration de ses enfants accroissent encore le sentiment qui domine dans sa conscience. Sentiment de différence par rapport au milieu récepteur, par rapport enfin à ses enfants qu’il pousse avec loyauté dans la voie qui les sépare de lui […].

Au soir de sa vie, l’immigrant peut éprouver un sentiment de satisfaction s’il a réussi à s’élever, […] et à procurer à ses enfants un avenir meilleur que son passé. Mais il a appris très tôt à ne pas compter sur l’appui du dehors, et, à son contentement, se mêle une nuance de résignation. Il a dû, dès l’origine, accepter sa vie. Son aventure a pu tourner au mieux, elle ne fut pas moins douloureuse. Il n’a pas pu tout à fait, comme ceux qui n’ont pas été transplantés, participer entièrement à la vie collective. Il meurt comme il a vécu, en marge… ».

Encore Girard et Stoetzel insistent-ils sur une catégorie privilégiée, qui a « réussi » en immigration, ce qui est loin d’être toujours le cas. Peu importe. Dans tous les cas, les ruptures sont évidentes et douloureuses. Dans tous les cas, la prolongation de l’existence en immigration est, en soi, un élément de désordre social, désordre dans le sens où le travailleur immigré avait sa place et remplissait sa fonction dans ce monde « ordonné » qu’était le monde du travail, mais seulement dans ce monde-là. Désordre qui se traduit la plupart du temps pour celui qui en est la victime par un absolu désarroi. Que faire d’une vie qui était jusque-là réglée, ordonnée dans ses moindres détails par le temps et par les gestes du travail ? Au point que l’on n’a pas imaginé, pas vu venir, pas préparé (était-il possible d’ailleurs de la préparer ?) cette nouvelle vie qui s’ouvre avec la cessation d’activité, et qui est vide de sens.

Souvent, le désarroi est tel qu’il se traduit par un véritable état pathologique, une tristesse permanente, une « sinistrose » insurmontable, une véritable maladie de l’âme, qui est ressentie douloureusement par l’intéressé, et qui peut amener jusqu’à l’aliénation mentale30. Cet état de choses se traduit parfois par des déviances, de plus en plus nombreuses. L’enquête sur les foyers laisse entrevoir une fréquente association entre l’alcoolisme et la vieillesse (Bernardot, 1986 : 435, note 1). Sans aller jusqu’à ces cas extrêmes, l’isolement conduit à la quête incessante d’une compagnie la plupart du temps illusoire, que l’on va chercher parfois dans les lieux de prières, parfois dans les cafés où l’on ne vient pas nécessairement pour consommer, mais pour sortir de son isolement, parfois, tout simplement, dans la rue, où l’on peut rester des heures, dans l’attente d’on ne sait trop quoi… Que faire en effet du « temps libre » pour des individus qui ont été totalement conditionnés par et pour le travail ? Il n’y a plus de présent. Il n’y a pas d’avenir.

Alors, on fait le compte du passé. Et ce n’est pas toujours extrêmement agréable. « Maintenant que c’est la fin de notre vie ici, en France, parce qu’on approche de la mort, alors, il est grand temps de se rendre compte que c’est la faillite totale. Ce n’est pas gai » (Sayad).

Une catégorie imprévue et oubliée

Il est intéressant de relire l’abondante littérature produite depuis un demi-siècle sur l’immigration, et d’y constater l’absence presque totale de références au problème de la vieillesse immigrée, tandis que l’on consacre des pages innombrables à la seconde génération. Alors que les questions posées par l’allongement de la vie, le poids social représenté par l’augmentation du nombre des personnes âgées, les conditions d’accès à la retraite des salariés de tous ordres, etc. font l’objet de multiples travaux, rien, ou presque rien sur les vieux immigrés. Comme si, lorsqu’ils cessent de travailler, ils devaient relever d’un statut particulier( Sayad 1993 : 834) ce qui est, somme toute, relativement explicable, l’immigré lui-même « hésitant indéfiniment entre la présence durable qu’il n’ose s’avouer, et le retour, qui, sans être jamais résolument écarté, n’est jamais envisagé sérieusement » (Sayad, 1999 : 303) La maladie, et, plus encore, le chômage de longue durée, la retraite enfin « atteignent l’immigré au plus profond de lui-même, en son identité d’immigré ». Il se trouve désormais dans une condition nouvelle qui lui est imposée de l’extérieur.

Catégorie peu attendue, et peu souhaitée, puisqu’elle était imprévisible, dans la mesure où l’immigré n’était là, par définition, qu’à titre provisoire, pour des raisons de travail. Catégorie qui n’a même pas sa place dans la société d’immigration, puisque les intéressés eux-mêmes continuent à vivre sur le mode du provisoire. Catégorie assurément peu visible dans le passé, aujourd’hui encore ignorée du grand public, catégorie oubliée parce qu’elle se fait oublier, mais dont l’importance numérique est de plus en plus évidente, et qu’il faut bien maintenant prendre en compte, ne serait-ce que parce qu’elle ne cesse de s’accroître à un rythme de plus en plus élevé.

Notes

1 ‑Notions qui se retrouvent dans la classification établie aujourd’hui pour déterminer les différentes catégories d’immigrés, les travailleurs saisonniers n’étant pas pris en compte dans les données du recensement.

2 ‑Nous entendons par là, bien entendu, l’absence dans la société à laquelle appartient l’immigré à l’origine. Absence, qui, si elle n’était pas justifiée d’une manière ou d’une autre, pourrait apparaître comme une faute, voire comme une trahison à l’égard de la société que l’on abandonne.

3 ‑Ne vient-il pas d’ailleurs participer, dans la mesure du possible, aux travaux des champs dans son village d’origine ? Cela est vrai aussi bien pour l’immigré piémontais installé en Provence au XIXe siècle que pour l’Algérien venu en France dans la première moitié du XXe siècle.

4 ‑On sait que c’est le traité de Lausanne qui met fin à l’espérance de voir se recréer une patrie arménienne (ou kurde), et que c’est sa signature qui détermine la grande diaspora arménienne, qui débute en 1923.

5 ‑Entendons par là qu’en quittant le village, la famille, on enlève au groupe une partie de la force de travail qui le fait vivre. On risque d’oublier en immigration sa propre « famille », au sens du large du terme.

6 ‑Cela est particulièrement évident quand on suit les trajectoires familiales sur plusieurs générations, en étudiant les demandes de naturalisation, ce que nous avons fait à Marseille pour le début du XIXe siècle. Les immigrés qui n’ont pas déposé de dossier avant la cinquantaine, vont rarement solliciter leur naturalisation, même s’ils restent en France jusqu’à la fin de leur vie. Indifférence ou refus d’un changement qui confine à la trahison ? Les deux raisons se confondent sans doute dans l’esprit des vieux immigrés.

7 ‑Les refus de cette nationalité par les enfants nés en France sont possibles ; mais ce sont tout de même des cas rarissimes. Il va de soi que ces considérations ne peuvent être avancées que depuis la loi de 1889. De toute façon, les grandes vagues de naturalisation correspondent à la fois aux textes qui facilitent la francisation et aux périodes de crises. Ce n’est pas, ou pas nécessairement, une question d’âge.

8 ‑On sait qu’après 1974, la politique française s’est sensiblement modifiée dans ce domaine, et qu’il est alors effectivement question d’un arrêt de la grande migration et d’un encouragement à une « politique du retour », sans réelle efficacité.

9 ‑Pour ce qui concerne les Algériens par exemple, on ne comptait en 1968 qu’environ 1 % de personnes âgées de plus de 65 ans ; ce chiffre n’était encore que de 1,2 % en 1975 (un peu plus élevé pour les hommes que pour les femmes, mais il ne s’agit pas encore de données significatives).

10 ‑La retraite, à l’origine, est donc liée à l’invalidité. Depuis 1790, en France, elle concerne les fonctionnaires civils ou militaires. Mais ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’on évoque le droit au repos, quand le nombre des gens âgés, considérés comme ayant droit à ce repos en fin de carrière, augmente sensiblement.

11 ‑Le chômage de longue durée des vieux travailleurs peut, à la rigueur, être considéré comme une sorte d’apprentissage de la retraite.

12 ‑Il va de soi que ces considérations s’appliquent pour l’essentiel à une société industrielle. On sait bien que, dans le monde rural traditionnel, l’idée même de l’arrêt du travail est absente, et que c’est seulement à une date récente que la notion de retraite a pu être appliquée à la société paysanne.

13 ‑A. Sayad, 1986. Article re-publié dans ce numéro, et qui avait fait l’objet entre nous d’une série de discussions. Nous emprunterons une partie de notre réflexion à ce texte, notamment sur les différentes formes de « vacance » : « Si le chômage et, dans une mesure à peine moindre, la longue maladie ou les suites de l’accident trouvent, en eux-mêmes, parce qu’ils sont les résultats du travail, leur propre justification, la préretraite, et surtout la retraite définitive ne contiennent pas en elles l’ambivalence caractéristique des autres formes de congé s’accompagnant de l’illusion qu’ils ne sont que des états d’attente ».

14 ‑Sur plusieurs échantillons étudiés, on arrive à plus de 50 % de retraités avant l’âge de 55 ans. De façon générale, les immigrés, comme beaucoup d’autres travailleurs, passent, entre la sortie d’activité et « l’entrée en retraite », par toute une série de statuts intermédiaires.

15 ‑Sur les pathologies des immigrés, et, en particulier, sur leurs rapports avec la maladie, comme remettant en cause leur statut même, on se reportera à la communication de A. Sayad, Santé et équilibre social chez les immigrés, lors du colloque de la Société de psychologie médicale, à Marseille, en 1980. « L’immigré, écrit-t-il, est porté à attendre de l’institution médicale et de la guérison qu’elle peut lui apporter, qu’elles lui rétablissent comme magiquement son statut et son identité d’immigré, et qu’elles lui restituent un équilibre disparu ». Psychologie sociale, t. 13, n° 11, 1981, pp. 1747-1775.

16 ‑N’est-il pas courant aujourd’hui où le nombre des retraités s’est multiplié, de parler d’une « préparation » à la retraite, comme si le changement de condition que suppose cette nouvelle situation impliquait inévitablement une sorte de choc psychologique, qu’il convient de surmonter.

17 ‑Nous nous référons ici aussi bien aux corons des mines du Nord qu’aux logements ouvriers construits à proximité des chantiers navals ou aux appartements acquis par l’entreprise dans les HLM pour loger les ouvriers, immigrés ou non.

18 ‑Nous avons délibérément choisi d’employer une tournure négative, qui nous semble mieux correspondre à cette situation nouvelle.

19 ‑A. Sayad, 1986. L’émigré, dit Sayad, « est perdu pour son groupe et pour lui-même (parce que perdu par son groupe). Il a déserté sa communauté et n’est (plus) d’aucun profit ni pour lui-même, ni pour les siens ; il est “l’égaré” au double sens du terme, perdu dans un monde inconnu où il ne peut s’orienter, où il est désorienté au sens fort du terme ».

20 ‑Sayad, 1986, interview d’Ali T., « qui dit être âgé de 64 ans ».

21 ‑« Il s’en va flottant… sans savoir où il est, dit Sayad : ni ici (en France), ni là-bas (en Algérie) ; car, ni ici, ni là-bas, il n’est chez lui ».

22 ‑M. Bernardot, 1977 : 300. Ce travail nous a été particulièrement utile. Il s’agit évidemment d’immigrés en grande partie d’origine nord-africaine, puisque c’est pour eux que la SONACOTRA (à l’origine SONACOTRAL, Société Nationale de Construction pour les travailleurs originaires d’Algérie) a créé une bonne partie des foyers de travailleurs depuis 1945.

23 ‑Nous ne disposons pas de statistiques comparables pour cette catégorie de logements.

24 ‑La chambre est le lieu de l’intimité, elle n’est pas le lieu de rencontre.

25 ‑Constatation assez générale, qui peut se résumer ainsi pour les résidents en foyers : « Plus l’âge augmente, plus les résidents refusent la venue de voisins dans leur chambre ». (Bernardot, op. cit. : 423)

26 ‑M. Bernardot, 1986 : 301. Nombre de travailleurs immigrés sont d’autre part passés par plusieurs pays avant de se fixer définitivement en France. Inutile de préciser que la constitution d’un dossier de retraite devient, alors un véritable casse-tête.

27 ‑Ce qui se traduit par des revenus encore plus limités. cf. les exemples nombreux cités par M. Bernardot : « Je touche l’invalidité 1 600 francs par mois », dit un ancien travailleur marocain. « Je touche 3 000 francs de pension d’invalidité », dit un autre, ancien maçon. « Je touche 800 francs d’APL (aide au logement) et le loyer me coûte 334 francs..., etc. », dit un autre. Mais on pourrait multiplier les exemples à l’infini.

28 ‑L’autorisation du « regroupement familial » est subordonnée à l’existence d’un minimum de ressources et à l’installation dans un logement suffisant pour y loger les siens.

29 ‑Soit que l’on attende (ou que l’on prétende attendre) que les enfants aient fini leur scolarité ou qu’ils aient à leur tour une situation stable, soit, tout simplement que l’on refuse une nouvelle rupture, qui serait, à tout prendre, une nouvelle aventure. « Mon fils est ici, rappelle un des interlocuteurs de Sayad ; ma fille aussi… Je n’ai laissé personne derrière moi… On dit : c’est sa femme qui ne veut pas ; c’est elle qui refuse de revenir, qui veut rester auprès de ses enfants. Comme si moi je ne voulais pas rester auprès de mes enfants… ». Il est pourtant vrai que, dans bien des cas, c’est la femme, plus que l’homme, qui refuse de repartir…

30 ‑Le terme utilisé pour parler de ces « problèmes psychiques » est bien celui de folie.

Source : REMI